Entretien avec Aria Shahrokhshahi, lauréat de la Bourse du Talent 2025

Centrée sur les nouvelles écritures documentaires la Bourse du Talent sélectionne les jeunes talents qui continuent à raconter notre monde à partir de nouvelles formes et modalités de médiation. En écho à ces expressions documentaires en perpétuel mouvement, le jury de la Bourse du Talent s’est réuni à Arles pendant la semaine d’ouverture des Rencontres de la Photographie pour désigner ses trois nouveaux lauréats : Sasha Mongin, Santanu Dey et Aria Shahrokhshahi.

En 2025, MPB, le premier revendeur d’appareils photo en Europe, devient partenaire principal de la Bourse du Talent, un programme historique de soutien aux talents émergents soutenu par PICTO depuis 25 ans.

Retour sur le parcours de vie et artistique d’Aria

Félicitations pour ce prix. Que représente pour vous cette reconnaissance ? / Comment avez-vous accueilli l’annonce de votre sélection parmi les lauréats ?

Merci beaucoup. C’est toujours un peu surréaliste de recevoir une reconnaissance, on travaille surtout pour un projet né d’un lieu très personnel, sans la moindre intention de chercher des prix ou des distinctions.

Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai ressenti beaucoup de gratitude, mais j’ai immédiatement pensé à toutes les personnes et ami·es qui m’ont aidé à rendre ce travail possible en Ukraine, celles et ceux qui m’ont ouvert leurs maisons et leurs vies au fil des années. Cette reconnaissance leur appartient autant qu’à moi, et j’espère qu’ils sentiront que ce travail leur rend justice.

En quoi cette reconnaissance peut-elle changer la suite de votre parcours professionnel ?

Pour moi, la valeur la plus précieuse de ce prix, c’est l’opportunité qu’il offre de toucher un public plus large, de partager l’histoire de l’Ukraine, de proposer un autre regard sur la représentation du pays et de cette guerre — et de parler de la résilience et de la beauté du quotidien, au-delà des gros titres.

Si cette reconnaissance peut m’aider à poursuivre la collecte de fonds pour la reconstruction de maisons, le soutien aux enfants, ou ouvrir des portes pour de futures expositions et collaborations, alors ce sera le plus bel impact possible.

Pouvez-vous nous parler de votre parcours : comment êtes-vous venu à la photographie et à la photographie documentaire ?

Je suis venu à la photographie par un mélange de curiosité et d’agitation intérieure.

Adolescent, je travaillais en cuisine ou derrière les bars, économisant chaque centime pour pouvoir acheter mon premier appareil photo — un Canon 600D. Je me souviens encore du moment où je l’ai déballé chez mon père. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais j’ai tout de suite senti que cela pouvait devenir un passeport vers le monde des autres.

Je me promenais dans Nottingham pendant mes pauses déjeuner, abordant des inconnus pour leur demander de faire leur portrait. Je ne cherchais rien de “grand” ou d’“important” : je voulais juste voir à quoi ressemblait le salon de quelqu’un, ce que ses murs disaient de lui, ces détails qui font de nous ce que nous sommes.

Je pense que c’est toujours au coeur de ce que je fais aujourd’hui : une curiosité pour la façon dont les gens vivent et pour les structures que nous construisons autour de nous.

Je n’ai pas reçu de formation formelle. Mon apprentissage s’est fait auprès des gens

— parfois en passant des heures dans leur cuisine avant même de prendre une photo.

Plus tard, j’ai découvert des photographes comme Tim Hetherington, Carolyn Drake, Rineke Dijkstra, Gregory Halpern. Leur travail m’a appris qu’une photographie pouvait être plus qu’une preuve : une sorte de poème, un fragment qui laisse deviner toute une vie intérieure.

Un moment charnière a eu lieu lorsque j’avais 17 ans. En route pour un mariage à Lille, nous avons traversé le camp de la “Jungle” de Calais. Je parle le farsi, ce qui m’a permis de discuter avec de nombreuses personnes là-bas — des Iraniens, des Afghans, des Kurdes. Ils me rappelaient profondément mon père, qui avait migré au Royaume-Uni avant la Révolution iranienne. C’est là qu’est né mon premier projet au long cours, et j’y ai compris que les images vivent en série, en séquences, plus qu’en photographies isolées.

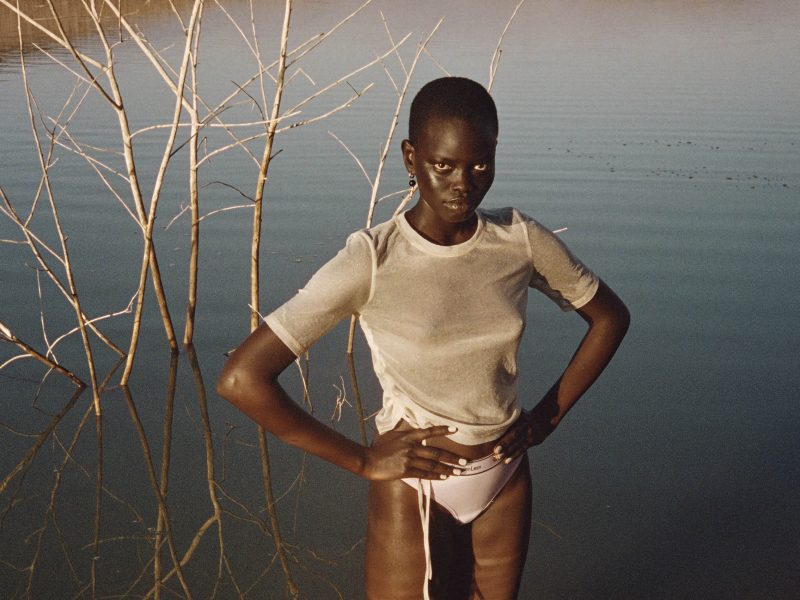

Présentation du projet Wet Ground

Pouvez-vous nous présenter la série/projet qui vous a valu cette distinction ?

Wet Ground est un projet au long cours que j’ai commencé en Ukraine en 2019. À l’époque, je venais de terminer une période de travail en Iran. Je cherchais un lieu où m’investir durablement. Des ami·es me parlaient sans cesse de la scène créative à Kyiv après la Révolution de la Dignité de 2014 — la musique, l’art, le sentiment de renouveau — et j’ai voulu être témoin de ce moment culturel.

Les premiers voyages relevaient de l’exploration : rencontrer des gens, photographier dans les bars, les appartements, les villages. J’étais attiré par l’Ukraine parce qu’elle me semblait être un pays en train de redéfinir son identité, après des décennies d’un regard extérieur souvent figé sur son passé soviétique.

Quand l’invasion à grande échelle a commencé en février 2022, le sens du travail a basculé du jour au lendemain. Je ne voulais pas devenir un “photographe de guerre” — le théâtre des images de front ne m’intéresse pas. Mais il aurait été malhonnête de prétendre que la guerre ne façonnait pas tout.

Le projet est alors devenu une recherche sur la beauté du quotidien en temps de chaos, sur la façon dont les paysages, les maisons et les gestes portent la mémoire.

Depuis trois ans, j’aide à reconstruire des maisons dans les zones libérées, je travaille avec des enfants près du front et j’évacue des civils avec une ONG locale, BASE UA.

Toutes ces expériences ont forcément imprégné mes images, mais d’une manière moins littérale. Je cherche à photographier non pas la guerre elle-même, mais les murs humides après une inondation, la trace laissée quand on soulève un objet lourd, la façon dont les gens reprennent leurs rituels ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Le sol mouillé est mouvant, instable : on ne peut ni y bâtir ni y faire pousser quoi que ce soit.

Quelle était votre intention de départ, et comment l’avez-vous traduite visuellement ?

Au départ, mon intention était de comprendre un pays à qui l’on avait si souvent refusé le droit de se définir selon ses propres termes.

L’Ukraine a traversé un siècle de bouleversements — famine, répression soviétique, occupation nazie, Holodomor, Tchernobyl, révolutions, guerre du Donbass — et pourtant, en 2019, j’ai senti une volonté puissante d’éclore.

Je voulais témoigner de cette émergence, montrer la vie quotidienne dans toute sa complexité, son espoir et sa beauté.

En ce sens, ce travail n’est pas seulement documentaire : il cherche à traduire un sentiment, à éveiller une curiosité. À quoi ressemble un club de strip-tease à 15 km de la ligne de front ? Comment représenter la douleur, la perte ou la joie sans les “montrer” directement ? C’est ce que j’essaie d’exprimer visuellement.

MPB s’interroge

Quel est votre rapport au matériel photo ?

Avant, j’étais très centré sur la technique. Aujourd’hui, je vois plutôt l’équipement comme un outil au service du travail. On n’utiliserait pas un tournevis pour planter un clou, ni une perceuse pour peindre un mur — alors j’utilise simplement ce qui correspond le mieux aux besoins du projet.

Avec quel matériel avez-vous réalisé ce projet ?

Un mélange de chambre grand format 5×4 Canham LF et d’un Fuji GFX50 Mk II, avec les flashs suivants : Profoto B10, Profoto A1X, Elinchrom Ranger et les objectifs 80 mm, 45 mm, 23 mm, 105 mm.

Êtes-vous plutôt attaché à un type d’appareil ou d’optique, ou aimez-vous varier selon le projet ? Envisagez-vous de changer d’équipement prochainement ?

Chaque projet utilise presque toujours un type d’appareil diFérent. Je ne suis plus très intéressé par le matériel lui-même — j’en étais obsédé à mes débuts, mais aujourd’hui je me concentre sur l’outil le plus juste pour transmettre l’émotion ou le message que je veux faire passer.

Peut-être que mon prochain projet sera entièrement numérique, ou entièrement argentique — je verrai le moment venu.

Lorsque les téléphones avec appareil photo ont fait leur apparition, beaucoup ont prédit la mort de la photographie. Au contraire, le secteur des équipements, et en particulier le marché de l’occasion, n’a fait que se renforcer. Selon vous, quelles forces façonneront le secteur de la photographie au cours des 15 prochaines années ?

Je pense que deux grandes forces vont structurer le milieu dans les quinze ans à venir.

La première, c’est l’accessibilité et la durabilité — le marché de l’occasion continuera, je l’espère, à se développer, car les gens deviennent plus conscients du gaspillage et se rendent compte qu’un appareil photo de cinq ans peut encore produire des oeuvres remarquables.

La seconde, c’est la confiance dans l’image. Avec la montée des images générées, la valeur d’une photographie vérifiable — d’un récit humain ancré dans un lieu, une personne, un événement, un négatif ou un fichier brut — ne fera qu’augmenter. On verra sans doute un regain d’intérêt pour l’authenticité, les archives, la provenance, et pour les tirages et procédés physiques qui ancrent l’image dans le réel.

Mais je pense que la véritable force motrice de la photographie restera la même qu’elle l’a toujours été : la capacité du photographe à regarder avec curiosité et empathie. La technologie évoluera, mais ce qui comptera, ce sera toujours l’intention.

Pour la suite, vision et perspectives

Quels sont vos projets à venir après cette bourse ?

La prochaine étape immédiate est Sketchbook Vol. 3, qui ouvre à Londres le 9 octobre à la galerie 10-14. C’est la suite d’une série d’expositions caritatives commencée en 2023 : chaque volume met l’accent sur un aspect diFérent du projet global.

Pour le volume 3, il s’agit d’un dialogue entre mes photographies et des dessins réalisés par des enfants vivant près de la ligne de front en Ukraine. Tous les bénéfices seront reversés pour soutenir ces enfants et leurs communautés — c’est à la fois une exposition et une manière de construire quelque chose de concret pour eux.

En parallèle, je finalise le livre Wet Ground avec un éditeur que j’admire depuis longtemps. L’ouvrage réunira six années de travail en Ukraine, accompagnées de fragments de journaux, de lettres et d’archives. Sa sortie est prévue pour le printemps 2026.

En parallèle, je réalise mon premier long métrage documentaire, While We Heal, dont la première est également prévue pour 2026.

Enfin, je développe un projet au long cours en Iran, retraçant l’histoire de ma famille et, plus largement, celle de la migration et de la mémoire. Cela me semble être le complément naturel de mon travail en Ukraine, et un projet auquel je souhaite consacrer de nombreuses années

Si vous deviez donner un conseil à un jeune artiste qui hésite à se lancer, quel serait-il ?

Je lui dirais tout simplement : fais autant d’images que tu peux, dès que tu le peux.

Ne cherche pas la perfection, mais concentre-toi sur ton apprentissage — il ne s’arrête jamais.

Contacte les photographes et artistes que tu admires, propose-leur un café. Et avant de te lancer dans un projet au long cours, assure-toi d’être prêt à lui consacrer énormément de temps — à manquer des repas, des sorties, des anniversaires — pour le mener à bien.

Un programme

rendu possible grâce au soutien de notre partenaire principal

et de nos autres partenaires

Exposition à venir

La Photographie à tout prix

Dès le 15 décembre 2025

BnF – François-Mitterrand

Quai François Mauriac

75013 Paris