Entretien avec Santanu Dey, lauréat de la Bourse du Talent 2025

Centrée sur les nouvelles écritures documentaires la Bourse du Talent sélectionne les jeunes talents qui continuent à raconter notre monde à partir de nouvelles formes et modalités de médiation. En écho à ces expressions documentaires en perpétuel mouvement, le jury de la Bourse du Talent s’est réuni à Arles pendant la semaine d’ouverture des Rencontres de la Photographie pour désigner ses trois nouveaux lauréats : Sasha Mongin, Santanu Dey et Aria Shahrokhshahi.

En 2025, MPB, le premier revendeur d’appareils photo en Europe, devient partenaire principal de la Bourse du Talent, un programme historique de soutien aux talents émergents soutenu par PICTO depuis 25 ans.

Retour sur le parcours de vie et artistique de Santanu

Félicitations pour ce prix. Que représente pour vous cette reconnaissance ? / Comment avez-vous accueilli l’annonce de votre sélection parmi les lauréats ?

Tout d’abord, j’aimerais exprimer ma plus profonde gratitude au jury et à toute l’équipe de la Bourse du Talent 2025 ainsi qu’à la Fondation Picto pour cette reconnaissance.

Je me souviens encore avoir reçu un appel depuis un numéro international — j’ai d’abord cru à une erreur. Quand j’ai entendu les mots : « Félicitations, vous êtes l’un des trois lauréats de la Bourse du Talent 2025 », j’ai dû leur demander de répéter avant de pouvoir vraiment réaliser la nouvelle.

Pour moi, cette reconnaissance a une profonde signification. Elle ne représente pas seulement une validation de mon travail, mais aussi un encouragement à poursuivre ma pratique, à la perfectionner et à rester fidèle aux histoires que je souhaite raconter. Je vois ce prix comme une opportunité de grandir, d’apprendre et de porter la voix de ma communauté sur une scène internationale.

Je tiens aussi à féliciter chaleureusement les deux autres lauréats avec lesquels j’ai l’honneur de partager cette distinction.

En quoi cette reconnaissance peut-elle changer la suite de votre parcours professionnel ?

La Bourse du Talent est l’une des plateformes les plus respectées à Paris et à l’international. Pour un artiste émergent, une telle reconnaissance est à la fois inspirante et motivante. Elle me donne une nouvelle énergie et la confiance nécessaire pour repousser les limites de ma pratique.

Paris est une capitale artistique depuis des siècles, et y exposer mon travail est non seulement un immense honneur mais aussi une expérience inestimable.

Cette plateforme me permet de faire entendre les voix et les histoires de ma communauté, notamment celles des réfugiés du Bengale. En tant que réfugié de troisième génération, j’ai été témoin de la manière dont les classes marginalisées sont souvent négligées, réduites au silence ou présentées comme « les autres » par les élites politiques et sociales. À travers mon travail, j’espère créer un espace où ces récits étouffés peuvent être vus et entendus.

En parallèle, cette reconnaissance m’offre la possibilité de collaborer avec des éditeurs, des commissaires et des experts visuels du monde entier. Ces échanges enrichiront ma pratique, élargiront mon réseau et établiront une nouvelle référence professionnelle pour mes futurs projets.

Présentation du projet “Brackish Tears”

Pouvez-vous nous présenter la série/projet qui vous a valu cette distinction ?

Après la Partition du Bengale en 1947, le Bengale occidental, à majorité hindoue, est devenu un État de l’Inde, tandis que le Bengale oriental, majoritairement musulman (aujourd’hui le Bangladesh), est devenu une province du Pakistan. Dans les années qui ont suivi, des millions d’Hindous ont migré vers l’Inde depuis le Bengale oriental. Beaucoup d’entre eux, appartenant pour la plupart aux castes inférieures, ont été envoyés de force dans la région inhospitalière du Dandakaranya.

En 1977, lorsque le Front de gauche est arrivé au pouvoir au Bengale-Occidental, il avait promis de rapatrier les migrants. Mais le gouvernement a finalement changé de politique et considéré les réfugiés comme un fardeau. Des milliers d’entre eux se sont installés sur l’île de Marichjhapi, dans les Sundarbans, avant d’en être violemment expulsés par la police — un épisode tragique aujourd’hui connu sous le nom de massacre de Marichjhapi.

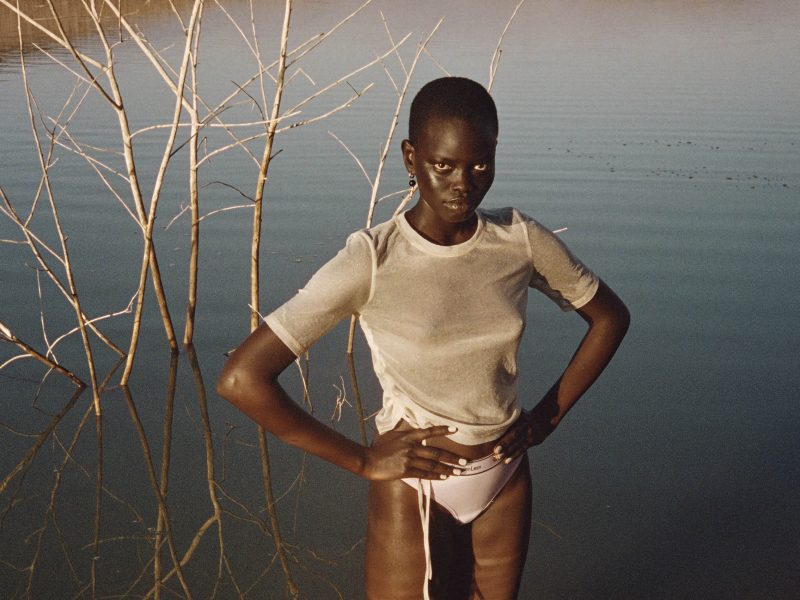

“Brackish Tears” explore des références mythologiques issues du Mahabharata, où les tribus de la forêt de Khandava furent chassées pour permettre l’expansion d’un royaume. Ces mythes sont revisités à travers des performances collaboratives qui réinterprètent le massacre de Marichjhapi à la lumière de la crise mondiale des réfugiés et des migrations.

L’artiste cherche à montrer comment le pouvoir corrompt et à universaliser les récits de soukrance humaine d’une communauté particulière.

Quelle était votre intention de départ, et comment l’avez-vous traduite visuellement ?

“Brackish Tears” est le deuxième chapitre de ma trilogie sur la Partition de 1947. Il raconte l’histoire de la communauté Namasudra — des réfugiés issus des castes inférieures, dont la vie fut marquée par le déplacement, la souffrance et la résilience.

La division religieuse opérée par les Britanniques a brisé notre harmonie communautaire, et ce sont les gens ordinaires, non les élites politiques, qui en ont payé le prix le plus lourd.

À travers ce projet, je cherche à représenter non seulement leurs luttes, mais aussi leur dignité, leur parcours et leur résilience — tout en établissant un parallèle avec la crise migratoire actuelle.

Mon approche est multicouche : je combine photographies, vidéos, témoignages oraux, archives et recherches cartographiques. J’équilibre la sérénité des paysages naturels avec des portraits intimes, révélant à la fois la présence physique et la profondeur psychologique.

J’y intègre aussi des personnages mythologiques réinventés, pour relier le traumatisme de la Partition aux archétypes intemporels du mythe.

À terme, je souhaite transformer ce projet en archive audiovisuelle et en livre-photo accompagné d’un “musée de poche”, rassemblant images, textes et objets, afin d’offrir au public une expérience à la fois historique et sensorielle.

Quelles ont étés vos principales inspirations ou influences artistiques pour ce projet ?

La Partition de 1947 est entrée dans ma vie non pas par les livres d’histoire, mais par les histoires que ma grand-mère me racontait avant de dormir : des fragments d’un monde perdu à Faridpur, au Pakistan oriental. Elle évoquait la cour de la maison, l’étang, les manguiers, les célébrations de Durga Puja.

Je n’ai jamais vu ces lieux, mais à travers sa voix, je les ressentais profondément.

Lorsqu’elle est décédée, ses récits sont restés en moi, mêlant beauté et douleur — et m’ont donné le besoin urgent de comprendre comment des millions de personnes ont été déracinées et forcées de recommencer à zéro.

En 2017, pendant mes études à Dhaka, j’ai suivi un cours d’anthropologie visuelle avec le Dr Pavel Partha. Il évoquait le massacre de Marichjhapi, une histoire occultée de souffrance des réfugiés. Ce cours fut un tournant. J’ai alors plongé dans les livres, recherches et témoignages sur le sujet, rencontrant écrivains,

photographes et surtout les survivants, qui sont devenus l’âme de ce travail.

Leurs récits de douleur et de courage m’inspirent encore à poursuivre ce projet avec responsabilité et respect. “Brackish Tears” est à la fois un hommage et une voix donnée à ceux qu’on n’a pas entendus.

MPB s’interroge

Quel est votre rapport au matériel photo ?

Je me considère comme un praticien plus subjectif qu’objectif. Pour moi, le matériel photographique est simplement un outil — comme un pinceau, une toile ou une couleur — pour traduire l’imagination en forme. À travers ces outils, j’essaie d’exprimer mon langage visuel de manière diversifiée.

J’aime expérimenter avec différents équipements selon les projets, même si les limitations financières rendent cela parfois difficile. Personnellement, je n’ai jamais été motivé par la recherche du dernier gadget. Ce qui compte le plus pour moi, ce sont l’étude, les idées, la sensibilité et la présentation.

Je reconnais que du bon matériel joue un rôle important dans l’expérimentation et les résultats, mais je donne bien plus de valeur à l’imagination, au concept et à l’exécution.

Même sans accès à des outils professionnels haut de gamme, je crois que le travail doit continuer. Ces contraintes m’obligent à réfléchir plus profondément, à travailler plus dur et à trouver des moyens créatifs de transformer un matériel simple en quelque chose d’extraordinaire.

Avec quel matériel avez-vous réalisé ce projet ?

Ce travail a été réalisé avec différents appareils au fil du temps, car je n’ai jamais eu un accès régulier à du matériel. Cependant, une constante demeure : mon choix d’objectif. J’ai toujours travaillé avec une focale fixe de 35 mm, car elle me permet de rester proche physiquement et émotionnellement de mes sujets, et de créer des photographies intimes, engagées et consensuelles.

Issu d’un milieu où l’achat d’un équipement professionnel était impossible, je n’ai pas possédé de reflex numérique entre 2014 et 2017. Mon parcours avec le DSLR a commencé lorsque j’ai pu acheter un Canon 700D d’occasion, équipé d’un 24 mm (équivalent à un 35 mm).

Quand cet appareil est tombé en panne en 2019, je me suis appuyé sur la générosité d’amis qui me prêtaient un appareil pour un ou deux jours, juste le temps de continuer à travailler. Finalement, grâce à une bourse artistique, j’ai pu acheter un Nikon D750 avec un objectif 35 mm fixe, que j’utilise encore aujourd’hui.

Pour moi, le matériel est important, mais il n’a jamais été l’essence de ma pratique.

Je crois que les plus grandes oeuvres photographiques naissent de la dévotion, de la patience et de la vision, bien plus que de la technologie.

Peut-être qu’à l’avenir, avec plus de soutien, je passerai à un hybride ou un moyen format, mais pour l’instant, je continue avec ce que j’ai, convaincu que l’intimité et l’engagement comptent davantage que l’équipement.

Êtes-vous plutôt attaché à un type d’appareil ou d’optique, ou aimez-vous varier selon le projet ? Envisagez-vous de changer d’équipement prochainement ?

Je ne suis pas particulièrement attaché à un seul boîtier, mais la focale fixe 35 mm est devenue presque essentielle à ma pratique. Elle me permet de rester proche de mes sujets, de créer une intimité et un engagement qui sont au coeur de mon travail.

Cette proximité ne concerne pas seulement la distance physique, mais aussi la relation de confiance et de consentement, que des focales plus larges ou plus longues ne permettent pas toujours d’obtenir.

Je suis toujours ouvert à l’expérimentation. Certains projets exigent d’ailleurs des approches différentes. J’aimerais explorer d’autres focales, ou encore le moyen ou grand format, lorsque l’occasion se présentera.

Bien sûr, mon matériel actuel présente des limites, notamment en lumière faible ou dans des situations complexes, mais ces contraintes m’ont appris la résilience et la créativité.

À l’avenir, j’espère améliorer mon équipement, notamment pour enregistrer les témoignages audio-visuels des survivants dans le cadre des projets Brackish Tears et Scarlet Spirit, dont les voix doivent être préservées de toute urgence.

Un projet en moyen format vit également dans mon esprit, en attente du bon moment et des bonnes ressources. En attendant, je reste fidèle à mon Nikon et à mon objectif 35 mm, convaincu que la sincérité et la patience feront avancer le travail.

Lorsque les téléphones avec appareil photo ont fait leur apparition, beaucoup ont prédit la mort de la photographie. Au contraire, le secteur des équipements, et en particulier le marché de l’occasion, n’a fait que se renforcer. Selon vous, quelles forces façonneront le secteur de la photographie au cours des 15 prochaines années ?

Je pense que l’évolution rapide de la technologie a profondément transformé les possibilités de la photographie et du photojournalisme visuel. Les smartphones, par exemple, sont devenus des outils puissants, notamment dans les situations d’urgence où il est impossible de transporter un appareil.

Ils offrent une immédiateté et une accessibilité, mais ma propre pratique s’enracine dans un processus plus lent et réfléchi : je prends le temps de comprendre la lumière, l’espace, les émotions — et ce n’est qu’ensuite que je déclenche. C’est pourquoi je me sens plus à l’aise avec un reflex, et peut-être un jour, un moyen ou grand format.

Ce qui m’enthousiasme, ce n’est pas seulement l’amélioration des appareils, mais aussi l’émergence de langages visuels immersifs. Grâce aux médias numériques, la narration s’étend désormais vers la réalité virtuelle, la cartographie 3D, ou encore l’usage expérimental de technologies infrarouges ou thermiques.

Ces innovations ouvrent de nouvelles manières d’aborder des thèmes urgents comme la migration, le déplacement, le conflit et le changement climatique, et poussent la photographie documentaire vers des territoires autrefois inimaginables.

Je considère aussi le marché de l’occasion comme une force essentielle pour l’avenir : pour beaucoup de photographes comme moi, c’est le seul moyen d’accéder à du matériel professionnel et de poursuivre des projets à long terme.

La photographie est un langage visuel en constante mutation. En tant qu’artistes visuels, nous devons rester ouverts à de nouvelles formes et expérimenter sans cesse de nouvelles façons de voir.

Pour moi, l’art n’est jamais une question de frontières, mais une quête d’exploration, de remise en question et d’expérimentation permanente.

Pour la suite, vision et perspectives

Quels sont vos projets à venir après cette bourse ?

Depuis 2017, je mène des recherches sur les ombres persistantes de la Partition de l’Inde de 1947, que je développe sous la forme d’une trilogie explorant son impact sur les différentes strates de la société bengalie.

– Lost Legacy s’intéresse aux familles de Zamindars, aux rapports de pouvoir et aux dilemmes postcoloniaux dans le contexte de la décolonisation.

– Brackish Tears se concentre sur les castes inférieures, en particulier les Namasudras, qui ont subi les plus fortes conséquences du déplacement et de la marginalisation.

– Le dernier chapitre, Scarlet Spirit, explore les colonies de réfugiés, leurs aspirations et les défis de la classe moyenne.

Alors que Lost Legacy et Brackish Tears sont achevés à environ 60 %, Scarlet Spirit n’en est encore qu’à ses débuts. Mon objectif immédiat est de terminer cette trilogie et de rassembler ces récits entremêlés.

Parallèlement, je développe deux autres projets sur des enjeux contemporains majeurs :

– Tracing Her Tread, qui examine les suicides de paysans et la crise agricole en Inde rurale.

– Mourning Mountain, qui explore les conséquences du changement climatique sur des écosystèmes fragiles.

Si vous deviez donner un conseil à un jeune artiste qui hésite à se lancer, quel serait-il ?

Mon premier conseil serait : ne vous inquiétez pas trop du matériel. Une grande photographie ne naît pas d’un appareil coûteux, mais de la vision, de la patience et de la dévotion.

Trop souvent, je vois de jeunes photographes courir après l’équipement plutôt qu’après la connaissance. Investissez plutôt votre temps dans l’étude : lisez, regardez les oeuvres de photographes d’époques et de régions différentes, apprenez leurs processus, écoutez leurs entretiens.

La photographie n’est pas un simple passe-temps : c’est une discipline qui exige profondeur, curiosité et apprentissage continu.

Deuxièmement, ne limitez pas vos inspirations à la photographie. Pour grandir en tant qu’artiste, il faut s’ouvrir au monde de l’art contemporain — peinture, sculpture, littérature, cinéma, théâtre, performance…

Chaque discipline enrichit votre regard et vous aide à forger votre propre voix.

Troisièmement, ne soyez pas pressé. Il y aura des moments de stagnation ou de doute, mais ils font partie du parcours. Ce qui compte, c’est de rester concentré, sincère et persévérant malgré les difficultés.

Et enfin, n’empruntez pas de raccourcis. La discipline, la pratique et la persistance sont essentielles.

Avec le temps, à travers ce processus rigoureux, votre langage personnel émergera naturellement.

La photographie n’est pas une quête de résultats rapides, mais un engagement à vie envers le monde et envers soi-même.

Un programme

rendu possible grâce au soutien de notre partenaire principal

et de nos autres partenaires

Exposition à venir

La Photographie à tout prix

Dès le 15 décembre 2025

BnF – François-Mitterrand

Quai François Mauriac

75013 Paris