À l’occasion du festival des Rencontres d’Arles, les trois lauréats de la Bourse du Talent 2025 ont été annoncés. Dans une série profondément personnelle, « Le mourant qui ne mourait pas », la photographe Sasha Mongin nous plonge dans l’intimité de son histoire familiale, étroitement liée à l’affaire du sang contaminé. Avec « Brackish Tears », Santanu Dey présente un projet de recherche au long cours mêlant documentaire et fiction, qui met en lumière les conséquences profondes de la Partition de l’Inde en 1947 sur la région du Bengale. Aria Shahrokhshahi explore avec « Wet Ground » la transformation de l’Ukraine dans le contexte de la guerre en cours, à travers la photographie, la sculpture et le son, révélant la tension permanente entre vie quotidienne et conflit armé.

Les lauréats seront présentés dans le cadre de l’exposition collective « La Photographie à tout prix » dès décembre prochain à la BnF – Site François Mitterrand.

En 2025, MPB, la plus grande plateforme mondiale d’achat, de vente et d’échange de matériel photo et vidéo d’occasion, devient partenaire principal de la Bourse du Talent.

La Bourse du Talent est organisée avec le soutien de précieux partenaires : La BnF, la Saif, la Copie Privée, Impulse Festival, Photo Doc., Ilford Photo, Fisheye et PixTrakk.

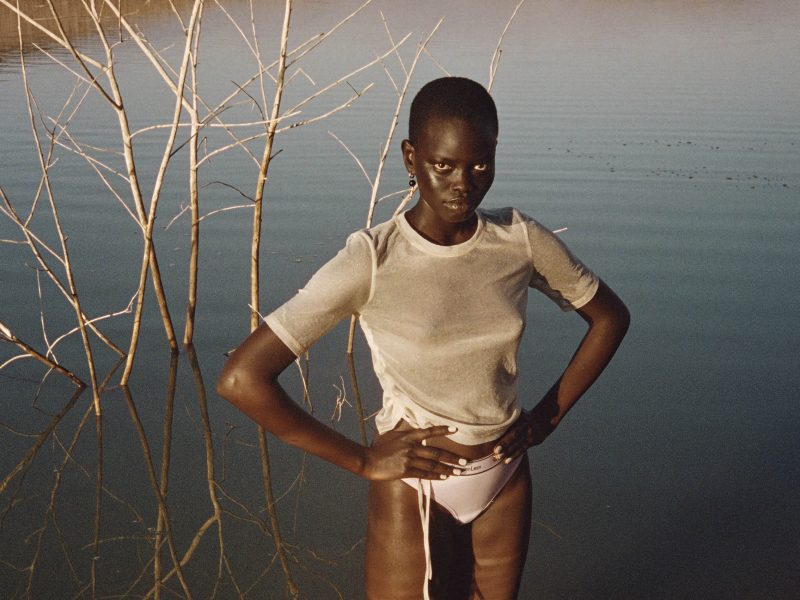

Sasha Mongin

Le mourant qui ne mourait pas

Dans une série profondément personnelle, la photographe Sasha Mongin nous plonge dans l’intimité de son histoire familiale, étroitement liée à l’affaire du sang contaminé.

« Mon père a été contaminé par le VIH lors d’une transfusion sanguine en 1982, suite à une opération du coeur. Le SIDA a permis à un virus rare d’attaquer son cerveau, ce qui a fortement réduit ses capacités motrices et de locution. J’avais alors 7 ans, et les médecins ne lui donnaient que quelques mois à vivre. Mais il leur a donné tort, il est toujours avec nous aujourd’hui. »

Les images expriment la vision d’une enfant qui a vécu pendant des années dans la certitude que son père allait bientôt mourir. Sasha Mongin illustre ici ses souvenirs les plus marquants au travers de ses images. Si le sujet est traité alternativement de manière métaphorique ou très explicite, les images sont toutes imprégnées de l’univers onirique et fantastique de l’artiste.

« Je me souviens avoir nié la maladie de mon père, me réfugiant dans l’illusion qu’il sortait en cachette la nuit. Je me souviens de la solitude de ma mère lorsque nos proches, amis et famille, nous ont progressivement abandonnés. Je me souviens de mon soulagement d’apprendre que mon père avait le SIDA et non une tumeur au cerveau, comme on me l’avait dit jusqu’à mes 12 ans. La mort a toujours été un sujet commun dans mon quotidien et celui de mes parents, ils en rient, ils en pleurent et ils l’attendent. »

Santanu Dey

Brackish Tears

Avec « Brackish Tears » Santanu Dey présente un projet de recherche au long cours mêlant documentaire et fiction, qui explore les conséquences profondes de la Partition de l’Inde en 1947 sur la région du Bengale. Le projet examine comment le colonialisme britannique a exacerbé les divisions religieuses, fracturant le sous-continent et laissant des cicatrices durables sur l’unité régionale. À travers des récits personnels de déplacement, ce chapitre met en lumière l’impact persistant sur les réfugiés issus des classes populaires, leur oppression hiérarchique et leurs souvenirs précieux, révélant l’héritage complexe du colonialisme, du nationalisme et du communautarisme à travers les générations.

« Des millions de minorités religieuses ont migré vers l’Inde depuis le Pakistan oriental après la Partition de 1947. Tandis que les castes supérieures et les élites ont pu se réinstaller dans diverses régions du pays, les réfugiés issus des basses castes ont été relégués dans des camps hostiles du Dandakaranya. En 1977, le parti du Front de gauche remporte les élections au Bengale occidental, promettant de réinstaller les Namshudras (castes inférieures) sur l’île de Marichjhapi, dans le delta du Sundarbans. Peu après, le gouvernement revient sur sa promesse et restreint l’accès des réfugiés au Bengale.

Des milliers de réfugiés défient malgré tout les autorités et s’installent à Marichjhapi. En l’espace de deux ans, ils y construisent digues, routes, pêcheries, un dispensaire et une école. En réponse, le gouvernement régional isole économiquement l’île à l’aide de patrouilles policières maritimes. Le 13 mai 1979, les autorités incendient l’ensemble de la colonie, persécutent des milliers d’habitants et jettent leurs corps dans la rivière Raimangal. Le nombre exact de victimes reste inconnu, mais selon des témoignages oraux, les tigres de la région seraient devenus des mangeurs d’hommes après ce massacre.

Mon travail interroge ce massacre et remonte la structure de cette violence liée à la migration et à la réinstallation jusqu’au Mahabharata, une épopée hindoue ancienne qui influence profondément l’imaginaire culturel de la religion majoritaire du pays. Dans le récit, les Pandavas, issus de la caste supérieure et soutenus par Krishna et le dieu du Feu, brûlent la forêt de Khandava, délogeant les Nagas et les Mayas indigènes pour fonder la capitale de leur royaume, Indraprastha. À l’heure où montent le fanatisme religieux hindou et le nationalisme agressif, cet acte souligne une narration troublante de favoritisme divin, où le soutien inconditionnel des dieux aux puissants reflète un schéma d’assujettissement et de domination.

Bien que différents dans leur contexte, ces deux événements dialoguent, révélant une violence systémique enracinée dans les enjeux géopolitiques. Le massacre de Marichjhapi incarne de manière saisissante les préjugés profonds intégrés aux récits hégémoniques et à l’imaginaire mythologique. À travers mes photographies, je mets en lumière cet entrelacement asynchrone, en associant fragments d’archives et performances mythologiques, pour dévoiler les cadres discursifs qui légitiment les violences ethniques et les rapports de supériorité.

En tant qu’archiviste visuel, je construis un récit multidimensionnel autour de Marichjhapi — à travers portraits, objets, paysages, archives et témoignages oraux — afin de créer une archive visuelle qui donne voix aux déplacés et approfondit notre compréhension de la crise mondiale des réfugiés. »

Aria Shahrokhshahi

Wet Ground

« Wet Ground » explore la transformation de l’Ukraine dans le contexte de la guerre en cours, en interrogeant les tensions entre violence et quotidien, entre destruction et résilience. Né d’un engagement empreint d’empathie et d’un profond désir de justice sociale, le projet cherche à révéler ce qui renaît des cendres du conflit, en plaçant les communautés affectées au centre du récit.

Initié en 2019, le travail s’est construit au fil de l’engagement d’Aria Shahrokhshahi à long terme en tant que bénévole humanitaire au sein de l’ONG Base UA. Il propose une perspective située, collaborative, ancrée dans l’expérience vécue. En s’éloignant des codes visuels conventionnels de la photographie de guerre, « Wet Ground » articule images documentaires en noir et blanc, sculptures réalisées à partir de débris et d’argile prélevés dans des villages bombardés, et dispositifs multimédias, notamment des compositions sonores basées sur des cartes de champs de mines en temps réel. Ces éléments deviennent des incarnations tactiles de la mémoire, constituant une archive stratifiée de la résilience.

Le projet revendique un espace pour des récits souvent marginalisés dans les représentations médiatiques dominantes, et propose une approche élargie de la photographie documentaire — une pratique qui s’engage éthiquement avec les questions de traumatisme, d’héritage et de communauté. « Wet Ground » remet en question les représentations dominantes du conflit, en montrant comment la violence fracture non seulement les territoires, mais aussi les identités collectives. Il témoigne de la persistance de la vie, de la culture et de l’imaginaire face à la destruction.

Le jury était composé de : Héloise Conésa (conservatrice du patrimoine à la BnF, en charge de la collection de photographie contemporaine), Chloé Jafé (lauréate de la Bourse du Talent 2017), Charlotte Flossaut (Fondatrice et Directrice artistique de Photo Doc), Aÿa de Faÿs (Photographie.com), Pierre Ciot (Secrétaire adjoint de la SAIF), Severine Gay Degrendele (Commissaire d’exposition d’Impulse Festival), Sylvaine Lecoeur (PixWays), Françoise Bornstein (Directrice de la galerie Sit Down) et Chloé Tocabens (Responsable de Picto Foundation).